Franklin hat besondere Vorlieben. Von der Jagd bis zur Zubereitung, alles ist eine Frage der Logik, der Ästhetik und nicht zuletzt des guten Geschmacks. Für seine Opfer mag es nicht von Belang sein, doch Franklin begeht keine lieblosen Morde. Nein, so einfach ist das nicht. Sie leiden bis zum Wahnsinn und doch folgen sie nur ihrer naturgemäßen Bestimmung, zumindest in Franklins Augen. Auch wenn es die Leidtragenden an die Grenzen ihres Verstandes treibt: Er sieht die Welt nun einmal anders.

Franklin führt Sie langsam in eine Welt, die in erschreckender Weise mit jeder Zeile möglicher erscheint.

Leserbild (mit altem Cover) - die hungrige Kannibalenmeute empfielt:

Hier seht ihr die lustige Truppe von P.S.Y.C.H.O.Productions, die mir nach dem Dreh, zu ihrem Film mit dem Titel "Der König der Kannibalen", dieses geniale Bild zuschickten. Da sag noch mal einer, die Cosplayer hätten die coolsten Fans. Gar nicht wahr!

Leseprobe:

Kapitel 1 - Fleischzeit

Im Rachen des Wolfes hat das Schaf keine Wahl.

(altes chinesisches Sprichwort)

Franklin genoss das flehende Kreischen des geschändeten Fleisches. Ebenso den zarten Geschmack der delikaten Leckerbissen. In den geheimen Katakomben seiner dunklen Passion fand er alles, wovon

ein verwöhnter Schattengourmet träumte. Schlüpfrige Innereien frisch Geborener. Abgehangenes Hüftfleisch älteren Jahrgangs. In Rotwein eingelegtes Herz und südfranzösisches Dirnenhirn. Bereits in

jungen Jahren entdeckte er seine spezielle Leidenschaft, die sich seither in einem wahren Schlachtfest der Sinne entlud. Er lebte in einer Welt, in der es zu viele Menschen und zu wenig

Möglichkeiten gab, sie zu sättigen. In ihr konnte er unerkannt jagen und seinen unersättlichen Hunger stillen. Franklin jagte mit Vorliebe zu später Stunde. Der Tag gehörte dem Geschäftlichen und

Unvermeidlichen. Erst mit dem Verlöschen der Sonne und der nebligen Geburt des Mondes begann seine wahre Wachperiode: die Fleischzeit.

Auf der Suche nach Delikatessen und exotischen Gaumenfreuden durchstreifte er die Nacht. Gleich einem Kind im Spielzeugladen ließ er den Blick über die wohlgeformten Brüste leicht gekleideter

Dirnen und die feisten Bierbäuche ihrer lüsternen Freier wandern. Gierig taxierte er die gestählten Muskeln der im Hintergrund lungernden Zuhälter. Spöttisch lächelnd beobachtete er den

unbeholfenen Annäherungsversuch eines Jünglings an eine alternde Hure. Liebend gern würde Franklin den Luststab, den der Knabe in der Liebesdame versenken wollte, in einen delikaten »Cock au Vin«

verwandeln.

Er grub die Hände in die Taschen seines Mantels, fühlte das einsatzbereite Werkzeug. Das Besteck, den geschliffenen glänzenden Stahl in seiner ledernen Scheide. Die tödlichen Klingen des

Notwendigen. Unauffällig und unbemerkt, bis es zu spät war, könnte Franklin eine Schneide in sein Rückenmark gleiten lassen. Mit der Geschmeidigkeit eines Windhauchs, der durch einen Türspalt

glitt. Doch Franklin jagte ausschließlich, was er verzehren wollte. Zusätzlich erforderte sein Handwerk Privatsphäre. Oder zumindest den Schutz des Nebels und der Schatten. Darum beschränkte er

sich darauf, den Jungen flüchtig zu streifen, während er unschuldig und unscheinbar an ihm vorbeischlenderte. Der liebestolle Bengel würde nie erfahren, dass er vom personifizierten Tod

angerempelt wurde. Dieser Gedanke brachte Franklin zum Lächeln.

Er setzte seine nächtliche Wanderung fort. Weg von den schmuddeligen Gassen, hin zu den belebteren Plätzen, den Bars und exklusiven Restaurants der Metropole. Dahin, wo die wahren Leckerbissen

herausgeputzt und mit Perlen behängt saßen. Gerade so als legten sie großen Wert darauf, auch dem Auge ein Festmahl zu bereiten. Wie in den blankgeputzten und dezent angestrahlten Auslagen der

Metzgereien präsentierte sich die Ware als das, was sie war: nicht mehr als Fleisch; in jeglicher Form und Couleur.

Es war ein ideales Jagdgebiet. Waren die Beutestücke nicht in amouröser Stimmung, auf der Suche nach einem Partner für eine Nacht, erübrigten sie kaum einen Blick für die Menschen in ihrer

Umgebung. Jene, die Gesellschaft suchten, ließen ihren Blick beachtungslos über ihn hinweg gleiten. Die Fassade, hinter der Franklin sein wahres Naturell verbarg, wirkte harmlos. Ein einfacher

Mann, Mitte 50, mit angegrautem Haar und einem Feinkostgewölbe, das leicht über den Bund seiner Hose hing. Kaschiert von einem Hemd und dem unauffälligen grauen Mantel. Sein Gesicht war weder

besonders attraktiv noch außergewöhnlich unansehnlich. Die Kleidung war gepflegt, sogar maßgeschneidert, ohne auf den ersten Blick teuer zu wirken. Er verschwand in der Masse. Ein Paradebeispiel

unscheinbarer Anonymität. Gerne verglich er sich mit den lauernden Großkatzen der afrikanischen Steppe. Stets hungrig, allzeit auf der Jagd. Nahezu unsichtbar umherschleichend, zwischen den

Herden graziöser Gazellen, dicker Elefantenkühe und scheuer Antilopen. Sorglos wirkende Gruppen seiner Mitmenschen verglich er mit vorwitzigen Affenbanden. Als würden sie den Tod nicht fürchten,

tollten sie in seiner Nähe herum.

Franklins Gedanken und seine hungrigen Blicke schweiften suchend umher. Im Vorbeilaufen taxierte er zarte Knöchel und lange Beine. Sie wanderten über dralle Hintern und vom Alkohol gerötete

Wangen. Durchs Fenster eines französischen Restaurants erspähte er einen Leckerbissen, der seinen Gaumen schon beim ersten Anblick freudig hüpfen ließ. Ihm lief das Wasser im Munde zusammen.

Beleuchtet von sanftem, indirektem Licht und einer auf dem Tisch flackernden Kerze präsentierte sich ein femininer, orientalischer Gourmethappen. Dem Anschein nach einsam und ohne Begleitung. In

einem lilienweißen Kleid saß sie da, erinnerte ihn an den zarten Beigeschmack von Bambusbohnensprossen, gekrönt von einer delikaten Sauce. Süßsauer wie der Tod, den er ihr nach seinem Festmahl

schenken würde. Franklin traf eine Wahl.

Beschwingt betrat er das Lokal. Er setzte sich an einen Tisch in einer spärlich beleuchteten Nische, der einen schönen Ausblick auf das Objekt der Begierde bot. Die Kellnerin eilte herbei,

offerierte ihm die Karte. Franklin schenkte ihr ein freundliches Lächeln. Er hatte nicht vor hier etwas zu sich zu nehmen, was seinen Hunger auf das bevorstehende Mahl schmälern oder gar

verderben könnte. Um eine Daseinsberechtigung, das Platzrecht für den Jägerhochstand, zu erkaufen, orderte er dennoch eine Kleinigkeit.

»Danke, aber ich bin nicht hungrig. Bringen Sie mir bitte nur ein Glas Wein. Rot, trocken und ebenso schwermütig wie die Dame an Tisch Drei«, sagte er mit einem angedeuteten Nicken in Richtung

der Auserwählten.

»Jawohl, Sir. Kommt sofort«, sagte sie, nahm mit einem leicht säuerlichen Lächeln die Karte wieder an sich und eilte davon, um kurz darauf mit seinem Getränk zurückzukehren.

Franklin nippte am Wein und beobachtete die begehrte Dame unauffällig. Trübsinnig, in Gedanken versunken, saß sie da und starrte aus dem Fenster. Nur ein Gedeck lag auf dem Tisch. Mit Vergnügen

hätte er ihr aufmunternd zugeprostet, wollte jedoch nicht ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit rücken. Für einen freundschaftlichen Umtrunk war später genug Zeit!

Ihr Essen wurde gebracht. Dezent versuchte er, einen Blick auf ihre Speisenwahl zu erhaschen. Sie aß Filet Mignon, was ihn gleichermaßen beruhigte wie erregte. Das könnte sich vorteilhaft auf

ihren Geschmack auswirken. Unauffällig bewunderte er ihre feingliedrigen Hände, die sie zum Zerlegen der Mahlzeit und Heben des Weinglases verwendete. Er fantasierte, sie paniert mit einem

Curry-Dip zu verzehren. In seinen maßlosen Imaginationen lockte er sie nicht ins Schlafzimmer, um sich dort an ihr zu vergehen. Seine Vorstellungskraft zentrierte sich auf die Küche und ihren dem

Bett um ein Vielfaches überlegenen Spielraum. Während die wohlige Wärme der Vorfreude in seinem Gedärm eine Heimstatt schuf, begann Franklins unermüdliches Gehirn mit der Ausarbeitung eines

perfiden Planes.

Der Abend glitt dahin wie eine wurmstichige Barke unter den Brücken Venedigs. Für das künftige Mahl angenehm und kurzweilig, für ihn quälend. Zäh wie Fleisch zweifelhaften Ursprungs. Nachdem eine

subjektive Ewigkeit verstrichen war, hatte sie endlich das beendet, was unter Umständen ihr letztes Abendmahl war. Erleichtert sah Franklin zu, wie sie die Rechnung beglich und nach ihrem Mantel

griff. Er ließ ihr den Vorsprung von einer halben Minute, die er nutzte, um der Kellnerin eine Dukate für den Wein auf den Tisch zu legen und in seinen Mantel zu schlüpfen. Geschmeidig wie ein

Panther stand er auf und folgte ihr in die kalte Nachtluft. Beutezeit!

Gerade noch sah er, wie der wehende Saum ihres Kleides um die Straßenecke verschwand. Gemächlichen Schrittes folgte er ihr in diskretem Abstand. Er blieb in angemessener Entfernung stehen, sobald

sie verharrte. Einmal hielt sie inne, um die Auslage eines Schaufensters zu bewundern. Ein andermal, um sich an der Melodie eines Straßenmusikanten zu erfreuen. Es dauerte nicht lange und sie

verließen die belebten Straßen. Sie näherten sich den Wohngebieten mit ihren Parks und Freizeitanlagen, die einsam und verlassen den Rufen der Eulen lauschten. Unauffällig rückte er auf,

beschleunigte seine Schrittgeschwindigkeit, um den Abstand zwischen ihnen zu verringern. Bald war sie nur noch ein paar Meter vor ihm, arglos, nichtsahnend, versunken in ihren eigenen Rhythmus,

der sie vorantrieb. Die Melodie ihrer Absätze auf dem rissigen Asphalt versetzte Franklin in die notwendige Trance, den finalen Schritt zur Erlegung des Futtertieres zu tun: Der Panther setzte an

zum Sprung, riss seine Beute von hinten hinab ins Dunkel.

Mit ein paar schnellen Schritten schloss er zu ihr auf. Er packte sie, in dem Augenblick, in dem ihre Sinne erwachten und sie sich alarmiert zu ihm umdrehen wollte. Sein fester Griff schloss sich

um ihr langes, schwarzes Haar. Mit der anderen Hand umschloss er ihren Mund, damit sie nicht schreien konnte, und zerrte sie vom spärlich beleuchteten Weg ins Dickicht. Dort in den Büschen

jenseits des Lichts umschloss er mit lederbehandschuhten Händen ihren zarten Hals. Er nahm ihr das Bewusstsein, ließ sie aber am Leben.

Franklin erlebte einen kurzen, nostalgischen Augenblick, als er in seine Tasche griff und sein Mobiltelefon herauszog. Er dachte an die Beuten, die er in früheren Jahren erlegt, sorgfältig

gefesselt, geknebelt und im Schatten dunkler Büsche versteckt hatte, um später mit einem geeigneten Transportmittel zurückzukehren. Allein, im Schutz der Nacht. Stets von der Angst begleitet,

jemand könnte die Beute entdeckt haben oder sie könnte entwischt sein. Die Logistik war früher ein schwieriger Faktor bei der Nahrungsbeschaffung und seine finanziellen Mittel damals begrenzt

gewesen. Heute war er ein wohlhabender Mann und der Transport stellte kein Problem mehr dar. Doch auch ein Teil der Aufregung und des Nervenkitzels war damit verschwunden. Franklins Stimme klang

gedämpft, als er seine Koordinaten in das winzige Mobilfunkgerät raunte. Mit einem »Paket zur Abholung bereit« beendete er das kurze Gespräch und ließ das Telefon in der Innentasche des Mantels

verschwinden. Er zog ein paar Kabelbinder hervor, fesselte Hände und Füße des Opfers, pappte einen Streifen Klebeband über den Mund. Nach kurzer Zeit hielt eine schwarze Limousine an dem von ihm

angegebenen Ort. Ihr geschäftiger Fahrer sprang hilfsbereit heraus, um Franklin beim Einladen seiner grausigen Fracht zu helfen.

Grausig war auch das äußere Erscheinungsbild des Chauffeurs. Wirre, ungepflegte Dreadlocks ringelten sich unter einer Wollmütze hervor. Eine Kette baumelte um seinen dürren Hals. An ihr hingen

Knochen, die Pfote eines Hasen, bemalte Steine mit okkulten Symbolen und eine Hühnerkralle. Der Blick seiner fast schwarzen Augen erschien nicht nur aufgrund der Dunkelheit finster. Er strafte

das fröhliche Aussehen seines verwaschenen Bob Marley T-Shirts Lügen. Seine Füße waren ungewaschen. An ihren Sohlen klebten die Blutspuren einer nächtlichen Opferung. An manchen Tagen steckten

sie in Schuhen, die er ebenfalls mit mysteriösen Zeichen beschmiert hatte. Doch unmittelbar nach einem Voodoo-Ritual, glaubte er, böte das Opferblut seinen Füßen mehr Schutz, als es billige

Sandalen vermochten. Gleichgültig, als würde er die Koffer eines Reisenden verladen, wuchtete der Fahrer das verschnürte, eindeutig menschliche Paket in den Kofferraum. Danach hielt er dem Jäger

respektvoll und höflich die Tür des Wagens auf.

Zurückgelehnt in die schwarzen Ledersitze merkte Franklin, wie alle Anspannung von ihm abfiel. Die Aufregung, von der die Jagd stets begleitet wurde, verflog. Das sanfte Schaukeln der Räder, die

sich Kilometer um Kilometer durch die Nacht fraßen, ließ hypnotische Ruhe über ihn kommen. Ebenso konstant ließen seine Erinnerungen die Räder der Zeit zurücklaufen. Hin zum Anfang von allem. Zu

seinem eigenen inneren Tod und seiner Wiedergeburt, als wahrer, wenn nicht gar beispielloser Gourmet. Zurück zu der ehemaligen Gefährtin, die entkräftet von der Hungersnot und zu vielen

Entbehrungen bei der Geburt ihres Erstgeborenen gestorben war. Zurück zu den toten Brüsten, die dem Kind keine Nahrung geben konnten, zum ohnmächtigen Gefühl des eigenen Hungers. Die

Retrospektive führte ihn zum nicht verstummenden Geschrei des winzigen Bündels, dessen heranwachsender Leib mehr Kräfte verzehrt, als die von Franklin geliebte Frau besessen hatte. Er fühlte

erneut den unbändigen Hass auf das magere Wesen, das ihm alles genommen hatte, was er auf dieser Welt liebte. Nichtsdestotrotz hatte es weiter geplärrt und wollte noch mehr. Die Erinnerung an den

scharfkantigen Stein kam ihm in den Sinn. Er hatte ihn benutzt, um zuerst dem Geschrei und anschließend seinem eigenen Hunger ein Ende zu bereiten. Dieser Blick in die Vergangenheit war

schmerzbehaftet, doch binnen eines Sekundenbruchteils schweifte er weiter. Dann verlor er sich in der Erinnerung an die darauffolgende, ekstatische Explosion seiner Geschmacksnerven. Franklin

erfuhr eine lebensverändernde Erweiterung seines kulinarischen Horizontes.

Plötzlicher Stillstand riss ihn aus seinen Gedanken. Der Motor erstarb. Offenkundig hatte der Wagen sein Ziel erreicht. Vor Franklins herrschaftlichem Anwesen, das von Zypressen und duftenden

Fliederbüschen umgebenen war, blieb er stehen.

»Wir sind da, Sir«, sagte der Fahrer, hielt Franklin abermals höflich die Tür auf und lud im Anschluss das Mitbringsel seines Fahrgastes aus. »Soll ich ihr Paket in der Küche abstellen, Boss?«

2 Ouvertüre

Bei einem Festmahl sollte man mit Verstand essen, aber nicht zu gut, und sich aber nicht mit zu viel Verstand unterhalten.

(William Somerset Maugham)

Er bevorzugte Beethoven zum Ausweiden. Man tranchierte nicht zu den Beatles. Das war eine grundlegende Frage des musikalischen Geschmacks. Einzig die unsterbliche Schwere der Klassik verlieh

diesem intimen Akt den angemessenen, feierlichen Rahmen. Vorzugsweise untermalte er die eigenen Kompositionen mit denen der alten Meister. Franklin komponierte mit Messern, Fleischerhaken und

einem gut geschärften Beil. Im gedämpften Schein parfümierter Kerzen ließ er seine begnadeten Hände über blutbeschriebene Landkarten zuckender Leiber gleiten und entlockte ihnen die süßesten

Töne. Hier ein zurückhaltendes Adagio. Dort ein in orgiastischer Hingabe gipfelndes Crescendo. Manchmal frei interpretiert, andere Male von der im Hintergrund laufenden Musik inspiriert, setzte

er seine Schnitte. Er war der Dirigent des Schmerzorchesters. Ein wahres Genie im Erschaffen von Passion und Leidenschaft. Sein Beifall war das nasse Gurgeln, das Keuchen beim Erkennen der

letzten Wahrheit, das verhallende Tropfen des roten Öls. Seine Belohnung das geerntete Fleisch. Franklin vertonte Symphonien der Pein. Oftmals in mehreren Akten. Er bewunderte ihre

ohrenbetäubende Schönheit.

Zwischenzeitlich verwandelte er die entnommenen, adrenalingeschwängerten Nahrungsmittel in kulinarische Meisterwerke, die er in der Regel allein genoss. Gewöhnlich wollten die Spender nicht

kosten, obwohl er ihnen stets einen Happen anbot. In Töpfen und Pfannen verzauberte er saftige Filets, zarte Schenkelstücke und würzigen Bauchspeck in Göttermahle. In Köstlichkeiten, die auf

kleiner Flamme schmorten. Sie entfalteten ihren vollen Geschmack, während er die Beilagen sorgfältig wusch, Gemüse schälte und das Fleisch dazu sang. Franklin legte eine CD in den Player, schloss

einen Moment die Augen und lauschte den einsetzenden Tönen. Mozart. Eine kleine Nachtmusik.

Während er darauf wartete, dass die aparte Zuckerpuppe das Bewusstsein wiedererlangte, gönnte er sich eine Menthol-Zigarette. Franklin blies den erfrischenden Rauch über das reglose Antlitz

seiner Beute. Aus einer Flasche auf der Anrichte beobachtete ihn ein zwergenpenisgroßer Tequilawurm und grinste ihn dümmlich an. Einen Moment verzog Franklin das Gesicht zu einer Grimasse, die

ebenfalls ein Lächeln darstellte, bevor er einen Schluck des hochprozentigen Inhalts in ein Glas schüttete.

Genüsslich nippte er an dem Getränk und goss den Rest in den leicht geöffneten Mund seines Opfers, das in gnädiger Bewusstlosigkeit dahindämmerte. Wie erwartet, begann es daraufhin zu husten als

wäre es ein defekter Wasserspeier. Umsichtig verhinderte er, dass seine desorientierte Mahlzeit bei ihrem Erwachen den Boden küsste, was schmackhafte Partien durch Hämatome verdorben hätte. Der

Hustenanfall klang ab. Panisch sah sie sich um. Hätte das Klebeband sie nicht daran gehindert, hätte sie nun bestimmt gefragt: »Wo bin ich und warum bin ich gefesselt?«

Er schenkte ihr ein strahlendes Lächeln.

»Ah, du bist wach. Wie schön. Herzlich willkommen in der Casa Franklin!«, beantwortete er ihre ungestellte Frage.

Ihr Blick schweifte durch die Küche, auf der Suche nach einer Erklärung oder womöglich nach etwas, das sie als Waffe gegen ihn einsetzen könnte. Franklin zog ein Messer aus dem hölzernen

Messerblock, neben dem er stand. Damit wedelte er vor den Augen der Auserwählten herum, was ihm augenblicklich ihre volle Aufmerksamkeit sicherte. Er liebte große Messer. Zwar konnte er mit einem

Kleineren ebenfalls in Sekundenschnelle zustechen, doch fand er im Lauf der Jahre heraus, dass riesige Klingen eine größere psychologische Wirkung auf die Opfer hatten. Ihre Pupillen weiteten

sich angsterfüllt, als er auf sie zuging.

»Keine Angst. Dir passiert nichts, solange du dich ruhig verhältst«, beruhigte er die aufgeregte Schönheit. Glatt gelogen, trotzdem wirkungsvoll. Eines ihrer Handgelenke umschloss er mit einem

Paar Handschellen. Damit fixierte er sie an einer Metallstange, die in die Wand hinter ihr eingelassen war. Im Anschluss daran durchschnitt er die Kabelbinder.

»Ich will keinen Mucks hören. Hast du verstanden?«, erinnerte er sie daran, sich ruhig zu verhalten. Später würde sie ausreichend Gelegenheit zum Schreien bekommen. Als sie daraufhin nickte, zog

er ihr mit einem Ruck das Klebeband vom Mund. Weitestgehend war ihre Freiheit wiederhergestellt.

Wie ein vor Angst erstarrtes Reh im Scheinwerferlicht eines heranrasenden Wagens saß sie regungslos auf seiner Arbeitsfläche. Die braunen Augen weit aufgerissen, mit ängstlich bebenden Nüstern.

Noch zu geschockt, um zu sprechen. Ungerührt, ohne ihr auch nur vage den Grund für die Gefangennahme zu erklären, drehte er ihr den Rücken zu. Er legte das Messer zur Seite, suchte einen Lappen

und wischte die herunterrinnenden Tequila-Tropfen von den Schranktüren und Edelstahlflächen.

Franklin nahm einen Salatkopf zur Hand. Er zerpflückte die zarten Blätter und wusch sie sorgfältig. Die zarte Versuchung war fassungslos, mucksmäuschenstill und damit beschäftigt, die volle

Tragweite der Situation zu erfassen. Eine Phase, die er von anderen Opfern kannte. Zuerst waren sie geschockt, mit der Sachlage unvertraut und völlig überfordert. Ruhig gestellt durch die

Hoffnung, wenn sie ihn nicht provozierten, blieben sie unversehrt. Es dauerte ein paar Minuten, bis sich das Opfer in der hohen Kunst der Kommunikation versuchte.

»Was haben Sie mit mir vor?« Die Stimme zaghaft, zurückhaltend aber doch fordernd. Die Gefangene verlangte zu erfahren, weshalb sie hier war. Auf der Arbeitsplatte in einer ihr fremden Küche.

Angstvoll: »Werden Sie mich umbringen?«

Franklin zog eine seiner Augenbrauen nach oben und schenkte ihr einen ironischen Seitenblick. Was er sah, regte seinen Appetit noch mehr an. Oh, dieser flehende Blick; welch köstliche Furcht in

ihren vom Weinen geröteten Augen …

Wortlos setzte er ein strahlendes, beinahe gütiges Lächeln auf und schüttelte nachsichtig verneinend den Kopf. Nein, um ihren Tod ging es ihm nicht. Obgleich sein Eintreten eine sekundäre

Begleiterscheinung seines Handelns sein würde. Früher oder später. Diesen Umstand ließ er vorerst besser unerwähnt.

Erleichterung brachte ihr Gesicht zum Strahlen. Ähnliches hatte er bisher nur bei Sonnenaufgängen in den Schweizer Alpen gesehen. Hoffnung keimte auf. Eine »Alles wird gut Mentalität« schien sich

während eines flüchtigen Augenblicks ihrer Seele zu bemächtigen. Ebenso schnell verdüsterte sich die Mimik wieder. Die Angst griff mit klammen Fingern erneut zu.

»Haben Sie vor, mich zu vergewaltigen?« Ihr Blick wanderte zu dem großen Messer. Die Stimme bekam etwas Betörendes. »Ich verspreche Ihnen, wenn Sie mich danach einfach laufen lassen, werde ich

keiner Menschenseele etwas erzählen.«

Für einen Moment ließ er sich auf das Spiel ein. Zum Vergnügen griff er sich die Klinge. Obwohl man ihm beigebracht hatte, dass man mit dem Essen nicht spielt. Panisch, mutmaßlich in Erwartung

des Todes, zuckte die junge Frau zurück. Statt ihr einen Mundvoll ihres Körpers zu entfernen, zerschnitt Franklin ihr Kleid, sodass es in unbrauchbaren Fetzen an ihr herabhing. Ohnehin war das

Kleid nicht mehr lilienweiß, sondern dreckig. Voller Grasflecken, die nie mehr aus dem Stoff gegangen wären. Als er daraufhin das Messer zur Seite legte, außerhalb ihrer Reichweite, keimte erneut

ein Funke Hoffnung in ihr auf. Scheinbar lüstern, mit großem Appetit, betrachtete Franklin ihren Körper.

Sie wusste um ihre weiblichen Reize, hatte sie garantiert oft genug eingesetzt, um zu bekommen, was sie wollte. Ihr neues Ziel schien eindeutig das Überleben. Sie versuchte nicht, ihre intimsten

Stellen mit der freien Hand zu bedecken. Aufrecht, mit einem gewissen Stolz saß sie da und gab sich seinem Blick preis. An ihrer Haltung war abzulesen, dass sie die Wahl zwischen Schändung und

Tod getroffen hatte, sofern das eine das andere ausschloss. Der unfreiwillige Geschlechtsverkehr, verriet das Gesicht, war dem Ableben kategorisch vorzuziehen!

»Ich mache alles, was Sie wollen!«, ging sie in die Offensive und wollte mit ihm verhandeln. »Wenn Sie mir die Handschellen abnehmen, werde ich nicht versuchen zu fliehen. Das schwöre ich.

Versprechen Sie dafür, mich gehen zu lassen, wenn Sie fertig sind?«

Sie schien überzeugt davon, dass er ihren Reizen erlag und versuchte, nicht zurückzuschrecken, als er näher an sie herantrat. Unsanft begann Franklin, ihre Brüste zu kneten. Ein schmerzerfülltes

Seufzen konnte sie nicht unterdrücken. Noch zeigte sie sich bemüht, einen solchen Laut erotisch klingen zu lassen. Sie spreizte sogar vorgetäuscht willig die Beine, als Franklins Hand, wie die

ekelhaften Gebeine einer Spinne, ihren Schenkel hochkroch. Hin zu ihrer intimsten Stelle. Er schwieg noch immer, doch was er tat bestätigte ihre Befürchtungen und hielt gleichzeitig die Hoffnung

in ihr am Leben.

Franklin ließ von ihr ab und griff nach einem Gemüsemesser. Schnitt und würfelte eine Zwiebel, während er ihr zuhörte, wie sie mit weiteren schmutzigen Versprechungen lockte. Rührte ein delikates

Salatdressing an. Holte eine Karotte aus dem Gemüsefach des Kühlschranks. An den zaghaften Pausen, die sich an die Obszönitäten anschlossen, erkannte er ihre Unsicherheit. Schließlich unterbrach

er ihren immer wieder ins Stocken geratenden Redefluss.

»Eigentlich wollte ich nur, dass du mein Abendessen mit deiner lieblichen Anwesenheit bereicherst«, erklärte er ihr mit einem verschmitzten Lächeln. Dann überreichte er ihr, mit einer leicht

angedeuteten Verbeugung, eine Rose, die er aus der Karotte geschnitzt hatte.

»Mit mir essen?«, hinterfragte sie, verwirrt von der absurden Banalität seines Anliegens. »Sie entführen mich doch nicht, weil Sie mit mir zu Abend essen wollen!«

»Nein, mein Dummerchen«, korrigierte er in beinahe väterlichem Ton. “Das hast du vollkommen falsch verstanden. Ich werde DICH essen! Aber du kannst einen Happen abbekommen, wenn du das

möchtest.«

Zuerst lachte sie ungläubig. Dann warf sie einen Blick auf Franklins gleichmütig-freundliches Gesicht, das in Kontrast zur Gier in seinen eiswasserblauen Augen stand. Sie betrachtete das

Tranchiermesser, das nun in der Hand des Kochs lag.

»Das können Sie unmöglich ernst mei...«

»Schhh«, flüsterte er, während er mit festem Griff ihr Haar packte, um Kontrolle über die Bewegungen ihres Kopfes zu erlangen. Sie wand sich. Der vergebliche Fluchtversuch einer gefangenen

Schlange. Schade nur, dass es in dieser ansonsten mit sämtlichen Finessen ausgestatteten Schlachthalle keinen Wüstenfelsen zum Verkriechen gab. Franklin setzte ihr das Messer an die Kehle und

brachte sie so dazu, stillzuhalten. Er musterte sie eingehend. Ihr Blick war panisch, die Pupillen angstvoll geweitet. Feiner Schweiß sammelte sich auf ihrer Stirn, obwohl es nicht heiß war.

Abermals spiegelte ihre Mimik ihre Gefühlslage wider. Er hätte wetten können: Ihr sich selbst verzehrender Geist beschwor tausend Kleinigkeiten herauf. Termine, Dates und Hochzeiten, auf denen

sie unbedingt noch tanzen musste. Völlig ausgeschlossen, jetzt zu sterben. Nicht jetzt und auf keinen Fall so. Ein entschlossener Zug trat um ihre Mundwinkel. Sie beschloss durchzuhalten, diese

finstere Stunde zu überstehen, zu kämpfen, zu fliehen. Franklin entschied, sie noch ein wenig zappeln zu lassen, bevor er sie eines Besseren belehrte.

»Dein Angebot klang durchaus interessant. Glaubst du, es gibt auch nur einen Mann auf dieser Welt, der das ablehnen würde?«, raunte er in ihr Ohr.

Ihre nonverbale Reaktion war Antwort genug. Franklin ließ zu, dass ihre ungefesselte Hand den Weg in seinen Schritt suchte, reibend und obszön. Er ließ ihr Haar los. Mit der nun freien Hand

packte er erneut zu, umschloss halb ihren Hals, halb ihren Kiefer. Er verlangte die Zunge zu sehen, von der sie behauptet hatte, sie könne ihm ungeahnte Genüsse bieten. Ungewöhnlich naiv für ein

Mädchen mit solch einem Wortschatz streckte sie ihre Zunge bereitwillig heraus. Das war der perfekte Zeitpunkt, den ersten Schnitt zu setzen. Franklin griff rasch zu und zog den Muskel noch ein

Stück weiter aus dem Mund. Packte ihn, fest und unnachgiebig, nahm das Messer vom Hals und schnitt einen guten Teil des Organs mit einem einzigen, präzisen Schnitt heraus. Endlich schrie

sie.

Er warf die Zunge, zusammen mit dem Messer, auf ein Schneidbrett und griff ein Gefäß aus einem der Küchenschränke. Die frisch Amputierte betrauerte unartikuliert den Verlust ihrer Sprache. Nasse,

gurgelnde Schreie bildeten den Aufklang. Schrill, als wolle sie die unausweichliche Arie mit dem Zersingen von Weingläsern beginnen. Franklin hielt ihr schnell die Schüssel unters Kinn, um das

heruntertropfende Blut aufzufangen. Mit der anderen Hand angelte er nach einem Geschirrtuch, das er ihr in den Mund stopfen konnte, wenn er der Ouvertüre gelauscht hatte.

Zu Mozarts Melodien und ihrem Wimmern summend zerschnitt er die Zunge in schmale Scheiben. Würzte sie mit Feingefühl und zerdrückte eine Knoblauchzehe, die er des guten Aromas wegen mit anbraten

wollte. Aus dem Augenwinkel beobachtete er, wie sie versuchte, mit dem neuen Mundgefühl zurechtzukommen. Nach dem Gurgeln und Schreien kam das Schweigen. Das Erkennen der Wahrheit, das Begreifen

der Ausweglosigkeit und des bevorstehenden Endes. Ihr ansonsten hübsches Gesicht verzerrte sich, zu einer furiengleichen Karikatur, gezeichnet von Entsetzen apokalyptischen Ausmaßes. Es war das

bleiche Pestgesicht des Mittelalters. Das schwarze Herz der Finsternis. Der Wahnsinn. Er lag in ihrem Blick, in ihren Zügen, in jeder ihrer noch ungewürzten Hirnwindungen. Die Frau, die sie bis

vor wenigen Momenten noch war, hatte das Feld geräumt und Platz geschaffen für Mutter Agonie.

In diesem Zustand verharrte sie, reglos und stumm, starrte ihn nur an, während das Blut aus ihren Mundwinkeln rann. Franklin wandte sich dem Herd zu. Ein kribbelndes Gefühl im Nacken verriet ihm,

dass ihre angstvollen Blicke jede seiner Bewegungen verfolgten. Gemächlich zerließ er ein Stück Butter in einer Pfanne. Kaum näherte er sich ein weiteres Mal mit gezückter Klinge, fing sie an

sich zu regen. Die Symphonie des Schmerzes begann erneut. Leise erst, mit einem Wimmern, zart wie der erste Streich mit dem Bogen, den ein hochbegabter Violinist führt. Rasender Schmerz

durchflutete ihre Nervenbahnen, gipfelte im Sehnerv und ließ ihre Augen unkontrolliert rotieren. In ihrem Gesichtsfeld sprudelte es rot. Eine Kleinigkeit war anders, etwas fehlte. Sie brauchte

einen Augenblick, um zu begreifen, was es war. Dann, als ihre suchende Hand zum schmerzenden Punkt fuhr und dort nicht das Gewohnte fand, erkannte sie: Es war ihr rechtes Ohr. Achtlos warf er ihr

ein weiteres Geschirrtuch zu.

»Drück das auf die Wunde! Der Druck wird die Blutung stoppen«, wies er sie an. Während sie eilig das Tuch auf den Krater presste, ließ er die frisch gesammelte Gehörschnecke in die zischende

Butter in der Bratpfanne gleiten. Nachdem er sie im heißen Öl geschwenkt hatte, gab er ein paar gehackte Kräuter hinzu. Währenddessen fiel sein Opfer in Ohnmacht.

Franklin stellte die Flamme des Gasherds kleiner. Er drehte die Bewusstlose so, dass das Blut abfließen konnte, statt sich in ihrem Mund zu sammeln. Er zog eines ihrer Augenlider nach oben und

blickte in den verdrehten Augapfel. Mit der anderen Hand fühlte er ihren Puls. Bestürzenderweise war er schwach, auf Anhieb schwer zu finden. Als Nächstes inspizierte er die Verletzung im

Rachenraum. Gut die Hälfte der Zunge war übriggeblieben und der Stumpf blutete stark. Er nutzte ihren weggetretenen Zustand, rückte die Pfanne zur Seite und drehte die Flamme voll auf. Über ihr

erhitzte er einen Löffel, den er zum Kauterisieren der Wunde zweckentfremdete. Er musste ihn mehrfach wieder aufglühen lassen, brauchte mehrere Anläufe, bevor er sicher war, dass er die Wunde

verödet und die Blutung gestoppt hatte. Die Inspektion der Ohrwunde brachte ihn zu dem Schluss, dass hier kein Handlungsbedarf bestand. Die Blutung ließ bereits nach und ihr Körper war dabei, den

kleinen Kratzer zu verschließen. Er nahm sich auch noch ihr zweites Ohr, was sie dank ihrer Bewusstlosigkeit gar nicht registrierte. Dann endlich widmete er sich der Zubereitung.

Er schob die Pfanne zurück auf die Flamme und sah zu, wie die Butter alsbald wieder zu brutzeln begann. Dann gab er die zweite geerntete Ohrmuschel ebenfalls ins Bratfett und frittierte die

beiden, bis sie knusprig waren. Anschließend hob er sie auf ein Küchentuch, um das überschüssige Fett aufzufangen. Franklin bestückte die Pfanne erneut, briet nun die Zunge und knabberte

währenddessen, als Appetithäppchen, an den krossen Öhrchen. Seine Fleischwahl erschien ihm, wenn er darüber nachdachte, wie schamlos sich das Opfer benahm, äußerst fair und gerecht.

Gewissermaßen war das Herausreißen der Zunge zur Strafe ein historischer Brauch. Viele Zarinnen straften ihre Geschlechtsgenossinnen auf solche Weise für ihre Schwatzhaftigkeit. 1743 wurde

Natalia Lopuchin, der schönsten Frau am russischen Hofe, gar die Zunge herausgerissen, weil sie mit den falschen Männern verkehrte. Das Abschneiden von Ohren hingegen war bei den meisten Völkern

als Strafe für verschiedene Vergehen in Gebrauch. Im Königreich Aschem schnitt man für die leichtesten Vergehen Ohren, Nase und Oberlippe ab. Der Gestrafte musste dem Henker sogar Trinkgeld

geben, damit er die Prozedur schnell vollführte. Franklin tat es völlig umsonst.

Kritisch betrachtete er die inzwischen leicht gebräunten Scheiben und fand, sie sahen fertig aus. Er richtete sie, appetitlich auch für das Auge, auf einem Teller an, stellte den Salat auf den

Tisch und begann sein Festmahl. Franklin aß Zungen mit Begeisterung, sofern das Rohmaterial weise gewählt wurde. Raucherzungen fielen ebenso durch sein kulinarisches Raster wie Zungen über

vierzig: Die Konsistenz, vor allem aber das Bouquet ließen bei solchen Exemplaren hochgradig zu wünschen übrig. Frauenzungen waren meist zart, mit einem angenehm herben Aroma behaftet. Leicht

nussig, wenn man sie in nativem Olivenöl anbriet. Der delikate Geschmack machte ihn regelrecht euphorisch...

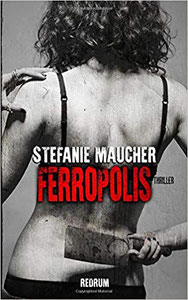

Neugierig geworden? Dann lesen Sie weiter in:

Stefanie Mauchers FRANKLIN