FIDA

Nach einem Besuch in der Stadtbücherei wurde Laura zum letzten Mal gesehen. Was ist mit ihr geschehen? Wie gehen ihre Eltern mit dem Verschwinden des

einzigen Kindes um?

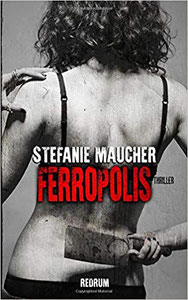

Das erzählt Stefanie Maucher in ihrem neuen Thriller FIDA.

Was würden Sie tun, wenn ihr Kind einfach verschwindet? Wenn Sie nicht wissen ob es noch am Leben oder schon tot ist?

Würde Ihre Familie näher zusammenwachsen oder unter der Last auseinanderbrechen? Wann würden Sie die Hoffnung aufgeben?

Und wie weit würden Sie gehen, wenn Sie den Täter finden?

Die dreizehnjährige Laura kam nach einem Besuch in der Bücherei nicht nach Hause. Schnell fand die Polizei einen Verdächtigen – doch keine Spur von dem Kind. Seit mehr als einem Jahr sucht

Tatjana nach ihrer Tochter und ist nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben. Während ihre Ehe langsam zerbröckelt und ihr Leben zerfällt, setzt sie alles daran, herauszufinden, was geschah.

Tom wollte schon immer ein Haustier. Am liebsten ein Hündchen, das seinen Befehlen gehorcht. Doch sein Vater Wolfgang ahnte schon damals, was für eine bösartige, sadistische Ader sein Sohn hat

und so blieb dieser Wunsch lange unerfüllt. Heute ist Wolfgang alt und bettlägerig – und Thomas erwachsen. Tom findet, es ist Zeit, sich seine Wünsche selbst zu erfüllen. Zeit für Fida!

-

Taschenbuch: 14,99 €

eBook: 4,99 €

- Erscheinungsdatum: 1.Juli 2013

- Sprache: Deutsch

Leseprobe:

Kapitel 1

10. April 2013

Eiligen Schrittes überquert sie die Straße und hastet mit gesenktem Kopf den Gehweg entlang. Vorbei an dem zerfallenden Gemäuer eines alten Wohnhauses, von dem der Putz in großen Brocken abblättert, und der kargen, brachliegenden Wiese, die daran angrenzt. Der Wind drückt ihr von hinten den grauen Mantel gegen die Beine. Er weht das klirrende „Ping“ einer Fahrradklingel heran, eine Sekunde, bevor sie es gerade noch schafft, einem Radfahrer auszuweichen, der sie von hinten überholt und dabei mit dem Schmutzwasser aus einer abgestandenen Pfütze vollspritzt. Sie gerät ins Straucheln und wäre beinahe an dem Gebüsch hängen geblieben, das den Wegrand säumt. Zwischen den kahlen dornigen Zweigen eines abgestorbenen Strauches, in dem sich Draht, Schnur und anderer Unrat verfangen haben, ragen Brennnesseln hervor und verbergen nur notdürftig die dahinter liegende Ödnis. Gleich neben dem Haus rostet eine alte Wäschespinne vor sich hin, deren Schnüre zerrissen sind oder ganz fehlen. Weiter hinten auf dem verlassenen Gelände decken morsche Bretter nur unzureichend einen alten, vermutlich längst ausgetrockneten Brunnenschacht ab, von dessen gemauerter Umrandung nicht mehr viel übrig ist. Fast schon, als wolle der Eigentümer dieser Ruine, dass sich früher oder später jemand beim Herumstreifen auf seinem Besitz den Hals bricht.

Sie mag diesen ungepflegten Teil des Weges nicht besonders, beschleunigt hier meist ihre Schritte. Zu sehr erinnert sie das verfallene Anwesen an ihre eigene Ödnis, die sie mit sich herumträgt. An die Leere, die sie empfindet, seit sie damit begonnen hat, diesen Weg regelmäßig zu beschreiten.

Nur manchmal geht sie langsamer, fragt sich, was dieses Haus wohl zu erzählen hätte. Dann denkt sie sich Geschichten darüber aus, mit denen sie versucht, sich von ihren düsteren Gedanken abzulenken, die sie ständig begleiten. Vielleicht lebten darin einmal Menschen, die einander sehr liebten. Die miteinander glücklich waren, bis ins hohe Alter, obwohl sie keine Kinder bekommen konnten. Samstags wusch der Mann sein Auto, polierte den Lack, bis er fleckenlos glänzte, während seine Frau die Wäsche im Garten aufhängte, den sie liebevoll pflegte. Vielleicht wurde ein Nachbarsjunge fürs Rasenmähen bezahlt. Seit das Paar verstarb, stellt sie sich vor, steht das Haus leer. Von niemandem mehr betreten. Aber wenn man hineinginge, so könnte man noch immer die Zeugnisse eines erfüllten Lebens darin finden. Möglicherweise arbeitete der Mann in der inzwischen ebenfalls leerstehenden Fabrik auf der anderen Straßenseite. Als sie und ihr eigener Mann in diese Gegend zogen, mehr als ein Jahrzehnt ist das nun her, wurde darin noch gearbeitet, doch schon seit ein paar Jahren wird hier nichts mehr produziert. Auch dieses Gebäude verfällt langsam. Graffitis zieren die einstmals roten Backsteinwände und die Fensterscheiben sind verdreckt, blicklos oder bereits ganz zerschlagen.

„Arschloch!“, schreit die Frau im Mantel dem Radfahrer nach, während sie noch darum kämpft, nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Ihr rechter Absatz verfängt sich im Draht, der wie eine primitive Stolperfalle aus den Büschen herausragt. Sie knickt um. Ein stechender Schmerz schießt durch ihren Knöchel, aber sie schafft es, nicht hinzufallen. Nur das, was sie bei sich trägt, gleitet ihr aus der Hand und fällt zu Boden. Tränen schießen ihr in die Augen, die sie energisch wegblinzelt, während sie von einer Welle der Wut erfasst wird. Auf den Radfahrer, auf die Stadt, die an dieser Stelle keinen Radweg gebaut hatte. Auf den Dreck in den Büschen, für deren Pflege sich niemand verantwortlich fühlt und in die sie beinahe gefallen wäre.

Kurz dreht sich der Kopf des Radfahrers nach ihr um. Vielleicht hat ihn ihre Beschimpfung erst auf seine Rücksichtslosigkeit aufmerksam gemacht, denn er bremst ab und wendet. Tatjana hat sich wieder gefangen, stemmt die Hände in die Hüften und starrt ihm wütend entgegen. Sie erwartet, dass er umdreht und zurückkommt, um sich bei ihr zu entschuldigen. Stattdessen fährt er an ihr vorbei, wendet und – so viel Dreistigkeit und Bosheit kann sie kaum fassen – brettert dann noch einmal mit voller Absicht durch die Pfütze. Er hat ein süffisantes Grinsen auf den Lippen und ruft ihr zu: „Ist doch nur ein bisschen Wasser!“, bevor er kräftig in die Pedale tritt und schnell davonradelt.

„Du Drecksau!“, schreit sie ihm empört hinterher. „Dich sollte man anzeigen!“ Hätte sein Fahrrad ein Nummernschild, würde sie schnurstracks zur Polizei gehen. Die Lackierung ist auffällig, ein orange-rotes Flammenmuster auf schwarzem Grund, doch sie bezweifelt, dass die Polizei danach suchen, ihn finden und ihn sogar für seine Frechheit bestrafen würde. Obwohl der Radfahrer schon fast außer Sichtweite ist legt sie noch einmal nach und brüllt: „Du Arsch!“

Es ist eine unbestimmte Wut auf alles, der sie mit diesem Aufschrei und ihrem Gemecker freien Lauf lässt. Für den Moment überdeckt sie ihre anderen Emotionen und lenkt von den morbiden Gedanken ab, die sich auf diesem verlassenen Stück ihres Weges noch mehr in Tatjanas Bewusstsein drängen als sonst. Außerdem hält die Wut sie davon ab, sich an den Straßenrand zu setzen und ihren Tränen freien Lauf zu lassen.

In diesem Moment des Zorns hat sie etwas Furioses und Aufrechtes an sich, doch schon einen Augenblick später sacken ihre schmalen Schultern wieder hinunter und sie wirkt ebenso verlassen wie der Ort selbst. Als würde sie hierher gehören. Mit ihrem grauen Mantel und den fransigen Haaren, die seit Monaten keinen Frisör gesehen haben und kraftlos im Wind flattern. Ebenso verloren wie die Blätter, die auf dem Boden liegen, oder die im Gestrüpp hängende, ausgefranste Schnur, welche der Straßendreck und die Abgase einfärbten.

Eilig sammelt sie ihre nun herabgefallenen Klarsichthüllen ein und wischt die Tropfen des Spritzwassers ab, die auf ihnen landeten. Dann presst sie die Hüllen, die alle dasselbe beinhalten, wie einen Schatz an ihre Brust. Langsam, nun leicht hinkend, geht sie weiter. Sie sieht älter aus als sie ist. Würde sie sich die Haare tönen und anders kleiden, dazu noch ein Lächeln aufsetzen, käme man nicht umhin, sie als attraktive Frau zu beschreiben. Doch während des letzten Jahres ist sie um Jahrzehnte gealtert. Vor allem innerlich. Ihre Sorgen und die quälende Ungewissheit haben auch Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen; Falten, die sich auf der Stirn und seitlich der nun meist zusammengekniffenen Lippen eingruben, die früher gern und viel lachten. Vor allem aber hinterließen sie Narben in ihrer Seele. Sie rauben ihr den Schlaf, was man ihr auch ansieht. Ihre Haut ist blass, mit dunklen Schatten unter den Augen, und würde Edvard Munch sie malen, hieße das entstehende Gemälde vielleicht „Vor dem Schrei“.

Einmal in der Woche geht sie hier entlang, mit ausgebeulten Manteltaschen und müden Schritten, immer derselben Route folgend. Sie beginnt bei ihr zu Haus, führt sie an der ersten Bushaltestelle vorbei, dann an einem Spielplatz, der nachmittags ein beliebter Treffpunkt für Mütter mit Kleinkindern ist. Ein paar Straßen weiter kommen eine Bäckerei und ein kleiner Kiosk. An jedem dieser Orte macht sie kurz Halt, um etwas zu hinterlassen. Dann biegt sie in die lange Straße ein, die sie an diesem verlassenen Ort, an dem sie gerade ins Straucheln kam, vorbei zur nächsten Bushaltestelle führt. Die Trostlosigkeit zu umgehen wäre ein Umweg. Egal ob es stürmt, schneit, oder ob die Sonne scheint, immer mittwochs nimmt sie diesen Weg auf sich. Manchmal ist sie kurz davor, nicht zu gehen. Einfach zu Hause sitzen zu bleiben, und damit dem Rat ihres Mannes zu folgen, der längst den Kopf über sie schüttelt und nicht begreift, warum sie sich diesen Gang immer wieder antut.

„Tatjana, warum quälst du dich so?“, hat er sie schon öfter gefragt. Jochen versteht nicht, dass sie nicht anders kann. Dass sie gehen muss, auch wenn es ihm längst sinnlos erscheint. Er sagt, dass sie sich damit nur selbst verrückt macht. Sie müsse lernen, mit der Sache abzuschließen, so schwer es auch sein mag. Manchmal denkt sie, er hat Recht, beneidet ihn darum, wie er das alles wegsteckt. Sie ist sich bewusst, dass es auch für ihn alles andere als einfach ist, doch nach außen hin wirkt es, als würde es ihm kaum Mühe bereiten. In anderen Momenten hasst sie ihn fast schon dafür, dass er anscheinend einfach weitermachen kann, Tag für Tag, und versucht, sein verdammtes Leben zu führen, als würde darin nicht etwas Elementares fehlen. Dabei ist nichts mehr normal, gar nichts! Anfangs begleitete er sie noch, dann nicht mehr und mittlerweile kritisiert Jochen offen, dass sie es nicht endlich gut sein lassen kann.

„Warum reißt du diese Wunde immer wieder neu auf?“, fragte er sie im letzten Streit, mit vorwurfsvollem Unterton in der Stimme. Seitdem hat sie aufgegeben, mit ihm darüber zu diskutieren. Es würde ihr wie Verrat vorkommen, nicht mehr zu gehen. Käme einer Kapitulation gleich und wäre ein Eingeständnis, dass sie nicht bereit ist zu machen. Wenn sie jemals wieder Frieden finden soll, endlich wieder ruhig schlafen, dann darf sie ihr letztes Fünkchen Hoffnung nicht auch noch begraben. Nicht, bevor sie gefunden hat, wonach sie sucht, oder wenigstens etwas findet, was sie betrauern und begraben kann.

„Du darfst nicht aufgeben!“, sagt sie sich selbst immer wieder, bevor sie zu ihrem wöchentlichen Spaziergang aufbricht.

„Nichts auf der Welt verschwindet spurlos.“

Endlich erreicht sie die überdachte Bushaltestelle am Ende der Straße. Ein Blick auf die Armbanduhr verrät ihr, dass sie durch ihren kleinen Unfall länger für den Weg gebraucht hat als sonst. Kurz sieht sie sich um. Der Bus ist bereits in Sicht. Ein kleiner Punkt am Ende der endlos wirkenden Straße, die sie gerade noch entlangwanderte. Normalerweise wartet sie immer ein paar Minuten, bevor er kommt und sie einsteigt. Ein paar Haltestellen weiter, in der Nähe des Stadtparks mit seinen mächtigen, alten Eichen, in dem täglich viele Menschen spazieren gehen, steigt sie wieder aus.

Jetzt muss sie sich beeilen. Ihre nervösen Finger greifen in ihre geräumige, ausgebeulte Manteltasche, in der eine Handvoll Nägel leise klimpert. Der Hammer steckt in der anderen, ihn wird sie später noch brauchen, wenn sie im Park ist. Obwohl „Plakate ankleben verboten!“ über der Schautafel des Fahrplans steht, heftet sie mit dem eilig zutage geförderten Klebeband eine ihrer Klarsichthüllen samt Inhalt an der Glasscheibe fest. Sie ist kaum fertig, da hört sie schon das Brummen des Busses, der kurz darauf mit unangenehm quietschenden Bremsen neben ihr anhält. Zischend öffnen sich seine Türen. Ihr Blick streift liebevoll das Gesicht ihrer Tochter, bevor sie einsteigt. Wie schön Lauras Haar glänzte, am Tag, an dem dieses Bild gemacht wurde. Sie trug ihr Lieblingssweatshirt, ihre Finger zwirbelten verspielt am Bändel der Kapuze, und sie lächelte fröhlich in die Kamera. VERMISST steht in großen Buchstaben über dem Foto.

Kapitel 2

6.März 2012

Amüsiert beobachtete Oliver Nagel, der Filialleiter eines Drogeriemarkts in der Stadt, wie eine Horde kichernder Mädchen sein Geschäft stürmte. Zielstrebig steuerten sie auf die Kosmetika zu, wo sie sich ein paar Minuten herumdrückten, Puder, Lippenstifte und Nagellacke testeten, bevor sie zu den Parfums weiterzogen, mit denen sie sich lachend gegenseitig besprühten. Seine neben ihm stehende Kollegin verzog säuerlich die Mundwinkel, bereit einzuschreiten, doch er legte ihr beschwichtigend eine Hand auf den Arm.

„Lassen sie die Mädchen doch, Frau Weber. Das ist unsere Kundschaft von morgen.“

Mit nachsichtigem Lächeln beobachtete er, wie eins der Mädchen sich aus dem Pulk ihrer Freundinnen herauslöste und an den Automaten herantrat, den der Markt zur Bestellung und zum Ausdrucken von Bildern anbot, während die anderen weiterhin das Sortiment durchprobierten. Das Mädchen am Automaten war etwas größer als ihre Freundinnen und wirkte auf ihn wie ein junger Baum. Schlank und in die Höhe geschossen. Im Gegensatz zu den anderen, deren Gesichter eine Art Kriegsbemalung zierte, wirkte sie sehr natürlich, verzichtete noch auf Make-Up. Ihre langen, dunklen Haare waren zu einem dicken Zopf geflochten, der ihr über die Schulter fiel. Konzentriert runzelte sie die Stirn, während sie der Anleitung des Automaten folgte. Nagel war in Hörweite in einem Seitengang beschäftigt, als eine Freundin sich zu ihr gesellte, ihr über die Schulter blickte und fragte: „Laura, wie lang brauchst du noch? Wir wollen weiter.“

Zufällig hörte er mit an, wie sich Laura darüber beschwerte, dass das von ihr gewünschte Format nicht sofort verfügbar war und sie die Abzüge erst bestellen musste.

„Hoffentlich kommen die Bilder rechtzeitig an“, schwatzte sie weiter. „Sonst habe ich kein Geburtstagsgeschenk für meine Mutter.“

„Was schenkst du ihr denn?“, fragte die gelangweilt dreinblickende Freundin, eher pflichtschuldig als interessiert.

In den letzten Tagen hatte Laura alte Bilder eingescannt und auf eine Speicherkarte gezogen. Von sich als Baby, vom Schulanfang, aber sie hatte auch etliche Neue gemacht, die ihre Mutter noch nicht kannte. Außerdem hatte sie die wenigen Bilder digitalisiert, die ihre Mutter noch aus ihrer eigenen Kindheit besaß. Fotos, auf denen auch die Großeltern zu sehen waren, die sie nie richtig kennengelernt hatte, weil sie verstarben als Laura noch ganz klein war. Auf einem Flohmarkt hatte sie ein abgewetztes, nostalgisches Fotoalbum gefunden, das ebenso alt wirkte wie die antiken Bücher, die ihre Mutter geerbt hatte und wie einen Schatz hütete. In ihrem Lieblingsraum, dem kleinen Lesezimmer, das sie sich eingerichtet hatte, nahmen sie einen Ehrenplatz im Regal ein. Ein kleiner Holzofen spendete diesem Raum im Winter wohlige Wärme, ein gemütlicher Ohrenbackensessel stand darin und als sie noch klein war, hatte sie oft auf dem Schafsfell zu ihren Füßen gesessen und ihrer Mutter zugehört, während sie aus ihren Büchern vorlas. Die alten Aufnahmen, die langsam an Glanz und Farbe verloren, hatte sie mittels eines Bildbearbeitungsprogramms wieder aufgefrischt und wollte ihrer Mutter eine besondere Freude machen, ihr die Bilder in diesem alten, ledergebundenen Album, dessen Ecken mit wundervoll gearbeiteten Messingbeschlägen verstärkt und verziert waren, zu ihrem 40. Geburtstag schenken.

All das erzählte Laura dem Mädchen mit dem gelangweilten Blick, das nur mit halbem Ohr zuhörte und den Großteil ihrer Aufmerksamkeit den falschen Wimpern im nebenstehenden Regal widmete, während sie ihre Bilder auswählte.

Nagel lächelte. Seine Freundin hatte ihm vor ein paar Tagen gesagt, dass sie ein Kind erwartet. Davor hatte er sich noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wie es ist, Vater zu sein, doch seit er von der Schwangerschaft wusste, betrachtete er Kinder und Jugendliche mit anderen Augen als zuvor. Die quengelnden Kinder im Kassenbereich jagten ihm fast schon panische Schauer über den Rücken, aber wenn er Mädchen wie dieses sah, schien der Gedanke an Nachwuchs nicht mehr ganz so erschreckend. Die gelangweilte Freundin hingegen, grell geschminkt, mit ihren großen Ohrringen und dem Nasenpiercing, bediente seine Horrorvorstellung von einer zickigen Teenie-Tochter.

Als die Bestellung endlich aufgegeben war, beruhigte der Automat Lauras terminbedingten Sorgen, indem er sie darüber informierte, dass ihre Bestellung in ca. 3 bis 5 Tagen in der Filiale zur Abholung bereit läge. „Ok, das müsste reichen. Spätestens am Freitag sind sie da!“, kommentierte sie die Information.

„Laura, nun komm endlich!“, forderte ihre Freundin mit genervtem Tonfall. „Die Anderen warten schon.“ Oliver Nagel sah ihnen nach, ganz in die eigenen Gedanken versunken, wie sie eine Wolke edelster Düfte hinter sich herziehend in Richtung Ausgang gingen.

***

Das Bestellen der Bilder hatte länger gedauert, als Laura gedacht hätte und Kerstin drängelte. Also stopfte Laura ihren USB-Stick, der sich in einem herzförmigen Anhänger verbarg, achtlos in die blöde Tasche, für die sie sich eigentlich viel zu alt fühlte. Normalerweise trug sie ihr „Speicherherz“ an einer Kette um den Hals. Es war ein Geschenk, von ihrer Mutter, über die sie sich in diesem Augenblick furchtbar ärgerte. Mit zwölf fand sie die Tasche ja noch cool, aber inzwischen war sie dreizehn und fand es peinlich, Tag für Tag mit dieser Kindertasche in die Schule gehen zu müssen. Schon seit ein paar Wochen nervte sie ihre Eltern, weil sie eine Neue wollte, doch ihre Mutter fand 120 Euro für das gewünschte Modell überteuert. Dabei hatte die alte Tasche doch längst ein Loch, wenn auch eines, das sie selbst hineingebohrt hatte, um ein Argument mehr für die erwünschte Neuanschaffung vorbringen zu können. Ein Loch, durch das ihr schickes Speichermedium unbemerkt herausfiel, um vom nächsten Paar vorbeilaufender Schuhe unter ein Regal geschoben zu werden.

Nach ihrem Besuch im Drogeriemarkt wollten ihre Freundinnen in die Eisdiele. Es sollte ein erster, gemeinsamer Besuch dort werden, da diese wie jeden Herbst ihre Türen geschlossen und erst im Frühling wieder geöffnet hatte. Doch Lauras beste Freundin hatte andere Pläne.

„Komm schon, Laura!“, quengelte Kerstin. „Lass uns lieber in den Park gehen. Ich hab‘ überhaupt keine Lust auf Eis.“

Laura durchschaute ihre Absichten sofort. Kerstin wollte in den Stadtpark, wo nachmittags oft die Jungs aus ihrer Schule herumlungerten. Sie schwärmte ganz offen für Patrick, einen Jungen aus der Parallelklasse und zwar ungeachtet der Tatsache, dass dieser seit ein paar Wochen mit Jenny ging, mit der sie ebenfalls befreundet waren. Zündstoff unter den Freundinnen, die langsam auch zu Rivalinnen heranwuchsen. Fragte man Laura, so war sie in niemanden verliebt. Auch ansonsten wirkte sie schüchtern, manchmal etwas unsicher, so dass es nicht weiter auffiel, wie nervös sie wurde, sobald Tobi, Patricks bester Freund, sich in ihrer Nähe aufhielt. Die offenkundige Verliebtheit ihrer Freundin nutzte sie als willkommene Ablenkung von sich selbst, sobald das Thema auf Jungs kam. Noch vor einem Jahr hatte sie Jungs generell furchtbar doof gefunden, fand sie immer noch blöd. Die meisten waren wirklich Idioten. Außer Tobi, mit dem sie zwar kaum ein Wort wechselte, der ihr aber trotzdem tiefgründig, interessant und irgendwie seelenverwandt vorkam.

Laura ließ sich, obwohl sie eigentlich schon Lust auf ein Eis hatte, von Kerstin breitschlagen und begleitete sie in den Park. Patrick war zwar nicht zu sehen, aber Tobi war im Park und es dauerte nicht lange, bis Kerstin ihn entdeckt hatte. Nun beobachtete Laura eifersüchtig, wie Kerstin sich an Tobi heranschmiss, kokett mit den dick geschminkten Wimpern klimperte, während sie sich selbst wie das fünfte Rad am Wagen fühlte und unsicher hin und her trat. Sich wieder einmal darüber ärgernd, wie selbstsicher ihre Freundin mit ihm umging, während sie nur dumm dastand und kein Wort herausbrachte. Und Tobi schien auch noch darauf zu stehen. Er würdigte sie keines Blickes, hing aber an Kerstins Lippen, die ihn ganz schön offensichtlich nach Patrick ausfragten. Sie schienen Laura völlig vergessen zu haben, ließen sie links liegen, ganz auf die Informationsbeschaffung und Weitergabe konzentriert. Alle Zeit der Welt, um sich der Pickel auf der Stirn vollkommen bewusst zu werden. Zeit, die eigenen Wimpern viel zu kurz zu finden und die Mutter einen Augenblick lang inbrünstig dafür zu hassen, dass sie ihr verbot Make-Up zu benutzen, bevor sie ihren nächsten Geburtstag gefeiert hatte.

„Dein Vater würde es nicht gern sehen – und ich auch nicht!“, sagte sie immer. “Wir können nochmal darüber reden, wenn du 14 bist.“ Drei endlos lange Monate waren es noch bis dahin.

Kerstins Mutter war nicht so spießig. Sie hatte ihr sogar erlaubt, sich ein Nasenpiercing und ein zweites Loch für Ohrringe stechen zu lassen. Kein Wunder, dass Kerstin viel cooler wirkte.

Dann passierte das nahezu Schrecklichste, was sie sich in diesem Moment vorstellen konnte. Patrick näherte sich, unbemerkt von hinten kommend, der kleinen Gruppe.

„Hello Kitty!“, krakeelte er lautstark, was dazu führte, dass sich die Blicke der umherstehenden Jugendlichen auf ihn richteten. „Was machst du denn hier, Schnullerbacke?“, setzte er provozierend hinzu, während er sie unsanft anrempelte. „Warum spielst du nicht im Sandkasten, mit deinen Barbies?“

Nun richteten sich alle Augen auf Laura. Auch die von Tobi. Laura öffnete den Mund, wollte eine schlagfertige Antwort geben, sah, wie Tobi breit und erwartungsvoll grinste. Das Blut schoss ihr ins Gesicht, welches rot anlief, und statt des vernichtenden Verbalschlags brach nur ein stammelndes Krächzen aus ihr heraus.

„Äh, äh, äh…“, begann Patrick sie nachzuäffen, während Tobi anfing zu lachen. Sogar Kerstin begann zu kichern. Laura stiegen die Tränen in die Augen.

„Ihr seid so scheiße!“, presste sie hervor. Das Ganze war ja so peinlich! Bevor jemand sehen konnte, dass sie losheulte wie ein Baby, drehte sie sich auf dem Absatz um und rannte davon.

„Laura, warte doch!“, schrie Kerstin ihr hinterher, aber Laura wollte nur noch weg.

Einen guten Teil des Wegs, den sie sonst mit dem Bus zurückfuhr, rannte Laura, bevor ihr die Puste ausging. Das Rennen hatte gut getan, jeder Schritt, der sie vom Park und dem gemeinen Gelächter entfernte, doch nun fühlte sie ein schmerzhaftes Brennen und Stechen in ihrer Seite. Langsamer ging sie weiter. Ihr fiel auf, dass sie nun nicht mehr weit von der Stadtbücherei entfernt war. Sie kramte in ihrer Tasche nach ihrem Geldbeutel. Ja, sie hatte ihren Ausweis dabei. Sehr gut. Bei der Bibliothek gab es auch eine Bushaltestelle. Von dort aus konnte sie später den Bus nach Hause nehmen. Lauras Laune hob sich ein wenig, als sie die Bücherei betrat, in der sie die nächsten Stunden verbringen wollte. Zwar nicht sehr, aber doch genug, um sich nichts anmerken zu lassen und die Bibliothekarin mit einem Lächeln sowie einem fröhlichen. „Hallo Frau Stemmler!“ zu begrüßen. Die war gerade dabei einen Stapel Bücher zurück in die Regale zu stellen. Frau Stemmler war total nett und hatte immer einen guten Tipp parat, wenn man mal nicht wusste, was man als Nächstes lesen sollte. Ein freundliches Kopfnicken und ein „Hallo Laura!“ kamen als Antwort, bevor die Bibliothekarin sich wieder ihrer Arbeit zuwandte.

Langsam ging Laura die Reihen der Bücher entlang. Sie liebte ihren Geruch, ebenso wie die andächtige Stille, die immer in diesen hohen, weitläufigen Räumen herrschte und kam gern hierher. Seit sie Lesen gelernt hatte waren Bücher für sie mehr als nur etwas, in das man seine Nase stecken musste, weil der Lehrer es aufgab. Für sie waren die Figuren in Büchern Freunde, die sie mitnahmen auf abenteuerliche Reisen in andere, aufregende Welten. Manchmal, wenn sie mit einem Buch fertig war und den Deckel zuklappte, war sie regelrecht traurig, die neugewonnenen Freunde wieder verlassen zu müssen.

Laura stöberte in den Regalen, strich die Buchrücken entlang, auf der Suche nach neuem Lesestoff. Nach einer neuen Welt, in die sie ihre Nase stecken konnte, um ihre eigene für eine Weile zu vergessen. Schließlich wurde sie bei den Jugendbüchern fündig, zog einen vielversprechenden Titel aus dem Regal, klemmte ihn unter den Arm und ging damit zu einer der Sitzgruppen, die es überall in der Bücherei gab. Gemütliche Sessel luden hier zum Lesen ein und Laura schnappte sich einen davon. Seufzend ließ sie sich hineinfallen, stellte ihre Tasche daneben ab und schlug ihr Buch auf. Tote Mädchen lügen nicht, hatte sie sich ausgesucht. Tote Mädchen kichern auch nicht, dachte sie im ersten Moment, als sie zu dem Buch griff. Anfangs fiel es ihr schwer, sich auf den Inhalt zu konzentrieren. Immer wieder kehrten ihre Gedanken zurück, zum gerade Geschehenen. Sie wusste nicht, was eigentlich schlimmer war; dass Tobi sie auslachte, oder dass ihre beste Freundin auch noch mitgemacht hatte. Doch schon bald hatte die Geschichte sie völlig gefangen genommen und sie blickte erst viel später wieder auf, als ein älterer Mann sich im gegenüberliegenden Sessel niederließ. Kurz kreuzten sich ihre Blicke, bevor sie ihren wieder ins Buch lenkte. Gesehen hatte sie ihn schon Mal, als er ein paar kleineren Kindern Geschichten vorlas, und wusste, dass er „Opa Anton“ genannt wurde. Dabei wirkte er noch gar nicht so alt. Obwohl er eine kreisrunde Glatze hatte, schätzte sie ihn auf nicht wesentlich älter als ihren Vater. Zumindest war er noch nicht so faltig, wie sie es von einem richtigen Großvater erwarten würde. Aus dem Augenwinkel nahm Laura wahr, wie Opa Anton sie von oben bis unten musterte und sich dabei nervös umsah. Er hielt zwar eine Zeitung in der Hand, las aber nicht darin. Mehrfach räusperte er sich laut vernehmbar, was sie wieder aufblicken ließ.

Einmal als sie hochsah nickte er, irgendwie bedeutungsvoll und richtungsweisend, hinüber zu den Regalen. Sie folgte seinem Blick, ließ ihren die langen Reihen voller Bücher entlangwandern. Ein einzelner Leser war gerade dabei, sein Buch zurück ins Regal zu stellen. Noch etwas weiter entfernt, am anderen Ende des Raumes, konnte sie Frau Stemmler sehen, die es sich in einem Sessel in der Nähe des Ausgangs bequem gemacht hatte und in einer Zeitschrift blätterte. Ansonsten, das fiel Laura nun auf, wirkte die Bibliothek im Augenblick ziemlich verlassen. Ein seltsames, ungutes Gefühl überkam sie. Was sollte der Scheiß?

Kapitel 3

10. April 2013

Wieder zu Hause schält sich Tatjana aus ihrem grauen Mantel, den sie sorgfältig an der Garderobe aufhängt. Danach will sie wie gewohnt, antrainierten und krampfhaft aufrecht erhaltenen Abläufen folgend, ihre Straßenschuhe gegen die Schlappen tauschen, die sie im Haus trägt. Die Schuhe sind nass und schmutzig. Ein wenig Schlamm klebt daran, von der Baustelle weiter vorn an der Straße und das Wasser, mit dem sich das Schuhwerk vollsog, als sie in eine Pfütze trat, bildet zu ihren Füßen eine neue.

Einem plötzlichen Impuls folgend läuft sie los. Quer durchs Haus, die blankgewienerte Treppe hinauf, bis ins Zimmer ihrer Tochter. In dem ebenfalls aufgeräumten Mädchenzimmer wirft sie sich aufs Bett und kickt ihre Schuhe von den Füßen, sieht zu, wie sie auf dem schneeweißen Läufer in der Mitte des Zimmers landen und das schmutzige Wasser in ihn einsickert. Ihre feuchten Socken streift sie ebenfalls ab, lässt sie als unordentliches, nasses Häufchen vor dem Bett liegen.

Tatjana vergräbt ihre Nase im Kopfkissen, atmet tief ein. Aber da ist nichts mehr von Laura. Kein Haar auf dem Kissen, keine Spur ihres Duftes, nicht mal ein kleiner, wenigstens schwach wahrnehmbarer Hauch ist von ihr geblieben. Am Tag als ihre Tochter verschwand, hatte Tatjana das Bett frisch überzogen, so wie sie es jede Woche tat. Erst viel zu spät, als die Wäsche längst gewaschen war, hatte sie begriffen, dass sie damit die letzte Spur von Lauras Geruch vernichtet hatte. Sie vermisst ihren Duft. Er fehlt ihr. Ein dünnes Schluchzen entringt sich Tatjanas Kehle.

Einen kleinen Moment bleibt sie noch liegen, braucht einen Augenblick, um sich etwas zu sammeln und die Tränen niederzukämpfen, die in ihr aufsteigen. Dann steht sie wieder auf, verlässt das Zimmer und schließt die Tür nur halb, so dass man das angerichtete Chaos noch sehen kann und die Spur, die zum Bett führt. Sorgfältig darauf bedacht, nicht in die hinterlassenen Spuren zu treten, geht sie zurück zur Garderobe und schlüpft in ihre Hausschuhe. Anschließend geht sie in die Küche, wo sie Wasser erhitzt und damit beginnt, Kartoffeln fürs Abendessen zu schälen. Während der stumpfsinnigen Tätigkeit versucht sie an nichts zu denken. Doch die Stille um sie herum, nur leise unterbrochen durch das Wasser, das langsam zu brodeln beginnt, lässt die Gedanken umso lauter durch ihren Kopf schwirren.

„‘Toffelbrei!“ Die Erinnerung an eine glockenhelle Stimme und kleine Patschfinger, die nach der heiße Herdplatte greifen, blitzt auf. Bohrender Schmerz geht damit einher, weil sie diese Stimme zu lang nicht gehört hat. Schnell versucht sie, den Gedanken wegzustoßen, die ängstliche Frage, ob sie diese Stimme jemals wieder hören wird. Oder ihr Lachen. Seit das Mädchen weg ist, wird hier nur noch selten gelacht. Sie muss versuchen, sich an der Hoffnung festzuhalten. Vielleicht sieht jemand die Suchmeldung. Jemand, der sie gesehen hat. Jemand, der weiß, wo sie ist.

Sie denkt an eine Begegnung im Park zurück, früher am Nachmittag, die sie seltsam fand. Manchmal spricht sie auf ihren Spaziergängen Leute an, fragt sie, ob sie das Mädchen gesehen haben. Meistens haben die Menschen kaum einen Blick übrig, aber wenn doch, dann bleiben sie meist einen Moment stehen, sehen sich das Bild an und äußern danach ein paar mitfühlende, bedauernde und Mut machende Floskeln. Heute zeigte sie das Bild einem Mann, der auf einer der Parkbänke saß. Auch er betrachtete die Vermisstenmeldung. Statt der erwarteten Reaktion schien es einen Moment so, als wolle er etwas anderes sagen. Ein merkwürdiger, undefinierbarer Ausdruck huschte über sein Gesicht, bevor sich seine Mimik verschloss und er in gehetztem Ton sagte: „Entschuldigen Sie, ich habe es eilig“, aufstand und davonhastete.

Mechanisch führen ihre Hände die Arbeit aus. Schließlich hält sie inne, weil sie merkt, dass sie viel zu viel für nur zwei Personen schält. Tatjana schneidet die Kartoffeln kleiner, gibt Salz ins aufschäumende Wasser und lässt die entstandenen Würfel hineingleiten. Später will sie sie stampfen, frischen Kartoffelbrei daraus machen. Den hat ihre Tochter schon als Baby gern gegessen. Wieder das Aufblitzen der Erinnerung. Breiverschmiertes Gelächter. In letzter Zeit gibt es häufig Kartoffelbrei.

Sie deckt den Topf mit dem dazugehörigen Deckel ab und verlässt die Küche. Geht wieder hinauf ins Obergeschoss, wo am Ende des Gangs noch immer die Tür zum Kinderzimmer halb offen steht. Doch dort hinein will sie nicht. Stattdessen öffnet sie die Tür, die in ihr Lesezimmer führt. Dort rückt sie ächzend den Ohrenbackensessel von seinem angestammten Platz fort, schiebt ihn in den Türrahmen und setzt sich hinein. Von hier aus kann sie alles überblicken. Den Hauseingang mit der Garderobe am Fuß der Treppe, ihre abwärts führenden Stufen und das obere Stockwerk. Ihr Blick heftet sich an den selbstgelegten Schlammspuren fest, folgt ihrem Weg zum Ende des Flurs und bleibt auf den Schuhen liegen. Sie starrt so lange auf diesen Fleck, bis er vor ihren Augen verschwimmt, undeutlich wird und sich vermischt mit der Einbildung, Laura wäre endlich nach Hause gekommen.

***

Zwei Stunden später, als die Haustür sich erneut öffnet, liegt ein beißender Gestank in der Luft. Angebrannt riecht es. Unter der Küchentür hindurch drückt sich grauer Qualm hindurch in den Flur. Jochen erschrickt, fühlt sich augenblicklich von Panik durchdrungen.

„Verdammt! …Tatjana!“

Der Bruchteil einer adrenalinisierten Sekunde reicht aus, um eine Informationsflut durch seinen Körper zu transportieren. Wo Rauch ist, ist auch Feuer! Gefahr! Er darf sie nicht auch noch verlieren. Den Ärmel seiner Jacke vors Gesicht gepresst öffnet er die Küchentür. Beißender Qualm wabert ihm entgegen, hüllt ihn ein und reizt sofort seine Augen. Jochen stürzt hustend zum Küchenfenster, das er durch den rauchigen Nebel kaum erkennen kann. Er muss es nicht sehen können, um zu wissen wo es ist. Instinktiv reißt er es weit auf.

Im selben Moment, in dem er hört, wie sich der dämmende Tesa-Moll-Streifen mit einem klebrigen, schmatzenden Geräusch vom Rahmen ablöst, schießt ihm eine Sequenz aus einem Film durch den Kopf. Halbwissen über plötzliche Sauerstoffzufuhr und Stichflammen, Zungen aus Flammen, die an Zimmerdecken entlang lecken. Sein Kopfkino zeigt ihm im Bruchteil einer Sekunde das explodierende Penthouse eines hohen Gebäudes, ein flammendes, zerstörerisches Inferno und fast schon rechnet er damit, dass ihm selbst gleich alles um die Ohren fliegt.

Stattdessen strömt einfach nur frische Luft in den Raum. Hustend steckt er seinen Kopf aus dem Fenster, füllt seine Lunge, schöpft tief Atem, bevor er ihn erneut anhält, sich wieder umwendet und in den verrauchten Raum starrt. Einen Topf auf dem Herd kann er als Quelle des Qualms ausmachen, also packt er ihn, verbrennt sich schmerzhaft die Finger am heißen Metall. Jochen schreit vor Schmerz auf, lässt den Topf aber nicht einfach los, sondern wirf ihn kurzerhand aus dem Fenster. Dort holt er abermals tief Luft. Dann sucht sein Blick wieder die Küche ab. Keine Spur von Tatjana.

Nur langsam klart der Raum auf. Auch Jochens Panik legt sich allmählich. Stattdessen keimt Ärger in ihm auf. Wo zum Teufel ist seine Frau, während hier fast das Haus abbrennt? ...

Wenn Ihnen die Leseprobe gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie das ganze Buch lesen. FIDA gibt es als Taschenbuch und natürlich auch als Ebook.

Zum eBook auf Amazon: Klick

Falls Sie Interesse an einem signierten Exemplar haben, dürfen Sie mich gerne kontaktieren.